Di negeri ini, keadilan kerap kali datang terlambat jika tidak tertinggal sepenuhnya.

Dalam kasus kekerasan seksual, korban bukan hanya menghadapi trauma, tetapi juga sistem hukum yang dingin, lamban, dan seringkali bias.

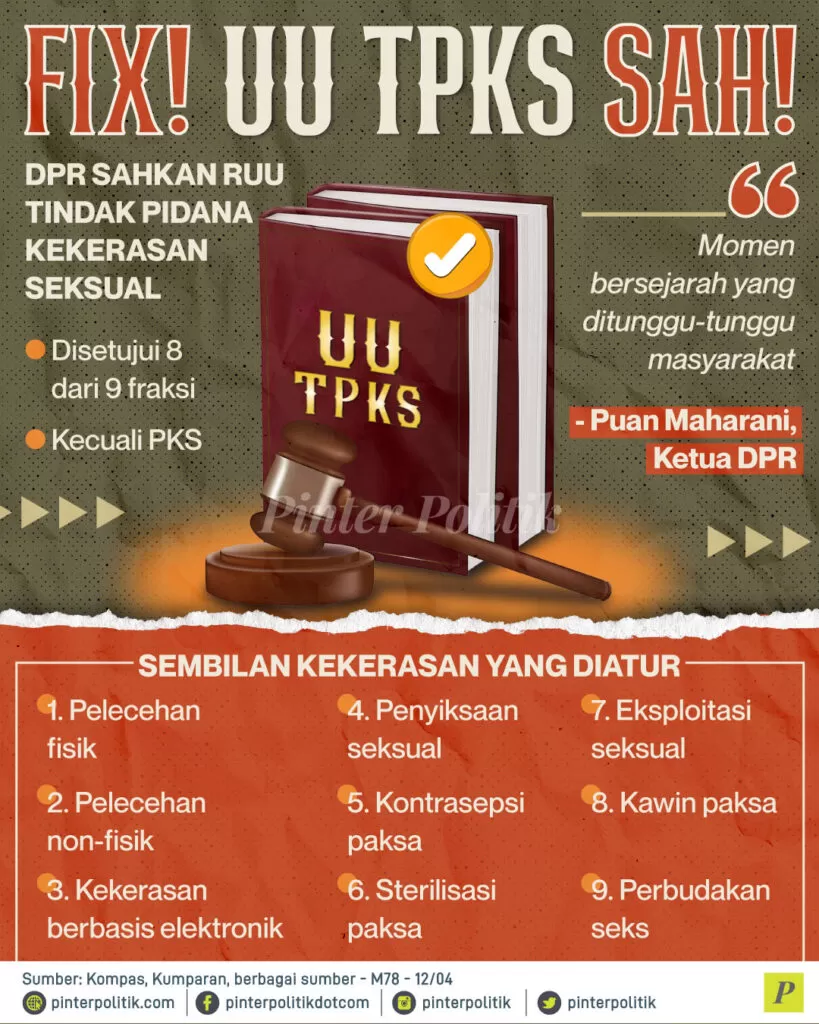

Maka ketika Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) akhirnya disahkan pada 2022, banyak pihak menyambutnya sebagai kemenangan kecil bagi mereka yang selama ini hanya mendapatkan ketidakadilan.

Namun, lahirnya UU ini bukan hasil kemurahan hati elite politik. Ia adalah buah dari puluhan tahun advokasi masyarakat sipil, teriakan korban yang tak lagi bisa diabaikan, dan tekanan publik yang terus menguat.

Dengan kata lain, ini adalah contoh politik hukum yang berjalan bukan dari atas ke bawah, melainkan dari bawah ke atas sebuah pengecualian yang jarang terjadi dalam lanskap hukum Indonesia yang cenderung elitis.

Hukum Sebagai Cermin Realitas

Politik hukum, dalam kerangka negara hukum demokratis, seharusnya menjadi instrumen negara untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Ia tidak semata-mata soal produk legislasi yang dihasilkan parlemen, tetapi juga soal bagaimana hukum ditegakkan, ditafsirkan, dan dihidupi.

Politik hukum adalah cermin dari kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat; hukum yang baik adalah hukum yang tumbuh dari kenyataan, bukan sekadar teori.

Dalam konteks inilah, UU TPKS menjadi bukti bahwa hukum bisa menjadi respons negara terhadap realitas sosial yang mendesak.

Kita telah menyaksikan, tahun demi tahun, bagaimana angka kekerasan seksual terus meningkat.

Data Komnas Perempuan menunjukkan eskalasi kasus, dari kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan di tempat kerja, hingga kekerasan seksual di dunia digital.

Sayangnya, sistem hukum sebelumnya terlalu sempit dalam mendefinisikan kekerasan seksual, dan terlalu lambat dalam melindungi korban.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diwariskan sejak zaman kolonial hanya mengakomodasi jenis-jenis kekerasan seksual tertentu seringkali hanya yang berbentuk penetrasi paksa.

Padahal realitas jauh lebih kompleks. UU TPKS hadir untuk mengisi kekosongan itu, mengenali ragam bentuk kekerasan seksual, dan menempatkan korban sebagai pusat perhatian, bukan sekadar pelengkap dalam proses hukum.

Negara Wajib Melindungi

UUD 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Maka, tidak ada pembenaran hukum, politik, atau budaya apa pun yang bisa membenarkan abainya negara terhadap korban kekerasan seksual.

Dalam kerangka itu, UU TPKS bukan hanya kebijakan sektoral; ia adalah wujud konkret dari tanggung jawab konstitusional negara untuk menjamin rasa aman dan martabat setiap warga negara.

Namun, perjalanan menuju pengesahan UU TPKS bukan tanpa hambatan. Draf awal nya, yang dikenal sebagai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, telah diperjuangkan sejak awal 2000-an, tetapi terus mengalami penundaan, revisi, dan penolakan.

Perdebatan ideologis mewarnai pembahasannya: antara nilai universal hak asasi manusia dan nilai-nilai budaya serta agama lokal.

Tuduhan liberalisasi, ketakutan terhadap “agenda barat”, dan kekhawatiran moral menjadi senjata retoris untuk menahan laju pembahasan UU ini.

Akan tetapi, kekuatan masyarakat sipil tak bisa lagi dibendung.

Narasi korban yang dibagikan di media sosial, kampanye #MeToo dalam konteks lokal, hingga sorotan media terhadap kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan dan keagamaan membentuk gelombang besar kesadaran publik. Pada titik inilah, politik hukum akhirnya bergerak karena tak bisa tidak.

Ketika Hukum Harus Berpihak

UU TPKS membawa paradigma hukum baru: hukum yang berpihak kepada korban. Ini bukan soal sentimentil, tetapi soal keadilan substantif.

Korban kekerasan seksual selama ini bukan hanya menderita secara fisik dan psikis, tetapi juga sering kali direduksi martabatnya dalam proses hukum.

UU ini menegaskan pendekatan berbasis korban (victim-centered approach), yang artinya hukum tidak hanya fokus menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban secara menyeluruh baik melalui rehabilitasi, restitusi, hingga perlindungan dari intimidasi lanjutan.

Ini adalah bentuk keberpihakan yang seharusnya tidak perlu dipertanyakan. Dalam kondisi ketimpangan struktural, netralitas hukum justru berarti membiarkan ketidakadilan terus berlangsung.

Karena itu, politik hukum yang sejati adalah politik hukum yang sadar akan siapa yang rentan, siapa yang tertindas, dan siapa yang harus dibela.

Namun, kita juga harus jujur: Pengesahan UU TPKS bukan akhir dari perjuangan. Tantangan implementasi kini jauh lebih besar.

Masih banyak aparat hukum yang belum memahami pendekatan berbasis korban. Banyak daerah belum memiliki layanan perlindungan yang memadai.

Dan di tengah budaya patriarki yang masih kuat, stigma terhadap korban tetap menjadi hambatan paling nyata.

Baca juga: Mengapa Angka Korupsi Semakin Tinggi Padahal Indonesia Negara Hukum

Hukum untuk Manusia

UU TPKS memberi harapan bahwa hukum bisa lebih manusiawi. Tapi harapan saja tidak cukup.

Kita butuh pelatihan bagi aparat, peraturan pelaksana yang jelas, fasilitas perlindungan di berbagai daerah, dan yang terpenting: Kesadaran kolektif bahwa kekerasan seksual adalah masalah kita bersama.

Jika publik bisa mendorong lahirnya UU ini, maka publik juga bisa mengawalnya.

Karena pada akhirnya, hukum bukan soal pasal-pasal. Ia adalah tentang keberanian untuk berpihak pada yang benar.

Penulis: Amelia Setyaningrum

Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Editor: Anita Said

Bahasa: Rahmat Al Kafi

Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News