Abstrak

Proses pertambangan di wilayah ini sering kali mengesampingkan hak-hak masyarakat, terutama dalam hal ruang hidup dan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Kondisi ini bertentangan dengan ketentuan hukum yang menjamin partisipasi publik dan perlindungan lingkungan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ketiadaan aturan jelas mengenai zonasi wilayah tambang serta lemahnya sistem pengawasan terhadap perizinan pertambangan turut memperburuk situasi konflik tersebut.

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, sumber hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis yang bersifat deskriptif, analitis, dan argumentatif.

Temuan awal menunjukkan bahwa tidak adanya regulasi yang mengatur zonasi secara spesifik telah membuka ruang bagi praktik eksploitasi yang merugikan masyarakat setempat

Pendahuluan

Sektor pertambangan merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional, namun keberadaannya juga membawa konsekuensi serius terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya.

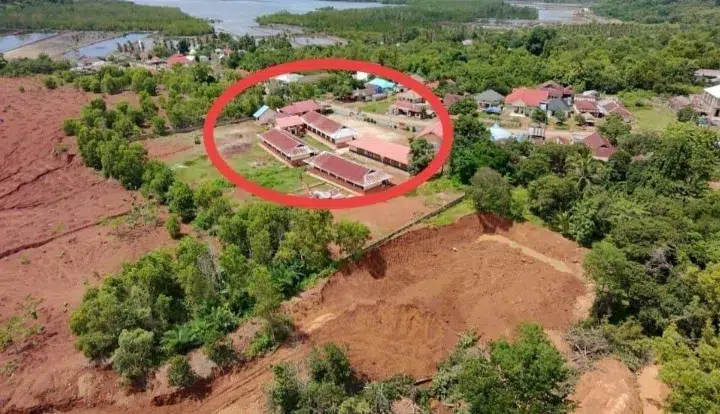

Salah satu kasus yang mencerminkan permasalahan ini terjadi di Desa Torobulu, khususnya di sekitar SDN 12 Laeya, di mana PT WIN telah menjalankan kegiatan pertambangan sejak tahun 2017.

Aktivitas perusahaan ini menimbulkan keresahan warga karena lokasi tambang berada sangat dekat dengan area permukiman dan sekolah dasar.

Kawasan ini termasuk salah satu titik pertambangan aktif di wilayah Sulawesi Tenggara, namun kehadiran tambang justru membawa dampak negatif yang signifikan, seperti sebaran debu tambang, kerusakan ekosistem, serta penurunan kualitas udara dan air, semua itu menjadi bagian dari kondisi hidup sehari-hari masyarakat sekitar tambang.

Permasalahan yang dihadapi bukan hanya terbatas pada aktivitas tambang itu sendiri, tetapi juga terkait lemahnya regulasi hukum mengenai zonasi dan perlindungan lingkungan.

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan sangat minim bahkan informasi yang disampaikan sering kali tidak mencukupi.

Situasi di Torobulu menunjukkan adanya kekosongan regulasi yang mengatur tata kelola pertambangan secara adil dan berkelanjutan.

Dalam hal ini, negara tampak tidak hadir secara maksimal dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan ekologis, partisipasi publik, dan keberlanjutan yang telah dijamin dalam kerangka hukum nasional.

Pembahasan

Permasalahan hukum yang terjadi di Desa Torobulu berkaitan erat dengan ketidakjelasan aturan wilayah pertambangan.

Dalam praktiknya, aktivitas penambangan berjalan di wilayah yang dekat dengan pemukiman warga khususnya samping SDN 12 Laeya tanpa adanya pembatasan yang tegas, penggalian yang dilakukan kurang dari dua meter dari pagar sekolah menunjukkan ketidakpedulian Perusahaan terhadap keselamatan anak-anak dan warga sekitar

Kondisi yang terjadi di lapangan bukan hanya membahayakan struktur fisik bangunan sekolah yang berpotensi mengalami longsor, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak layak dan tidak aman bagi anak-anak dalam proses belajar.

Kepentingan eksploitasi sumber daya alam telah mengorbankan keselamatan serta hak-hak dasar masyarakat, khususnya anak-anak

Dampak Merusak Pertambangan yang Masif

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan lingkungan sebagai satu kesatuan ruang yang mencakup seluruh unsur benda, energi, kondisi, serta makhluk hidup termasuk manusia dan aktivitasnya yang saling memengaruhi dan membentuk ekosistem, namun definisi ini tampaknya tidak tercermin di Torobulu di mana kegiatan pertambangan tidak hanya mengubah lanskap fisik tetapi juga merusak keseimbangan antara makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya

Puluhan Ribu Lubang Bekas Tambang

Data dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menunjukkan bahwa terdapat sekitar 80.060 lubang tambang di seluruh Indonesia.

Mayoritas berada di Kalimantan (44.736 titik), disusul Sulawesi Utara (7.097), Kalimantan Selatan (4.495, dan Sulawesi Selatan (3.323 titik).

Sayangnya, regulasi di Indonesia belum mengatur secara komprehensif tentang penanganan lubang bekas tambang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebelum direvisi oleh UU No. 3 Tahun 2020 tidak mencantumkan kewajiban penutupan lubang setelah tambang selesai dieksploitasi, bagi perusahaan proses pemulihan lingkungan dinilai memakan biaya besar sehingga banyak dari mereka meninggalkan lubang begitu saja

Minimnya Reklamasi Lubang Tambang

Secara normatif, pemerintah memang telah mewajibkan setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk menyisihkan dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) UU Minerba terbaru.

Dana tersebut seharusnya digunakan untuk pemulihan lingkungan setelah tambang ditinggalkan.

Namun meskipun dana jaminan tersebut disetor hal itu tidak menggugurkan kewajiban perusahaan untuk benar-benar melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang sesuai dokumen rencana yang telah disetujui.

Tanggung jawab tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 123A ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 2020. Meski begitu masih banyak perusahaan yang mengabaikan kewajiban tersebut dan tidak menjalankan pemulihan lingkungan secara nyata.

Untuk menghentikan segala bentuk tekanan terhadap warga Torobulu yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, serta instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup seharusnya mengambil tindakan tegas dan melakukan evaluasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT WIN.

Secara normatif, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagai bagian dari hak konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.”

Pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas kualitas hidup yang layak secara fisik dan mental, termasuk lingkungan yang aman serta pelayanan kesehatan yang memadai namun, kenyataan di Torobulu justru menunjukkan sebaliknya.

Kegiatan pertambangan di wilayah ini telah mencemari lingkungan, merusak lahan, dan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati Penutup kepentingan ekonomi dan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan layak huni.

Dalam kerangka hukum nasional kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum yang berlaku dan realitas di lapangan yang pada akhirnya merugikan posisi masyarakat sebagai subjek hukum yang seharusnya dilindungi

Dapat saya disimpulkan bahwa tidak adanya regulasi yang jelas mengenai zonasi pertambangan merupakan akar persoalan yang memperdalam ketimpangan dalam perlindungan lingkungan hidup, ketidakjelasan aturan tersebut juga menghambat penerapan prinsip partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Situasi ini tidak hanya memicu konflik yang terus berlangsung dan merusak keseimbangan ekologi tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi hukum dan peran negara dalam menjamin keadilan lingkungan

Penulis: Sakina Reski Amelia

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Universitas Halu Oleo

Aktif juga di Komunitas Kepenulisan Hukum (KPH) FH-UHO

Dosen Pengampu: Ramadan Tabiu, S.H., LL.M.

Editor: Siti Sajidah El-Zahra

Bahasa: Rahmat Al Kafi

Ikuti berita terbaru Media Mahasiswa Indonesia di Google News